在职业体育的版图中,球队名称的变迁往往折射出城市精神与时代印记。当新奥尔良鹈鹕队以蓝金相间的队徽亮相NBA赛场时,其名称背后跨越三十余年的历史叙事,早已超越了简单的品牌更迭,成为一座城市命运沉浮的见证。

一、名称更迭的时空轨迹

1988年诞生的夏洛特黄蜂队,其命名源自美国独立战争时期英国将领对当地民众抵抗精神的比喻——"如同捅了马蜂窝"。这个充满战斗气息的队名在北卡罗来纳州扎根14年,却在2002年因场馆纠纷与经营困境,整体搬迁至路易斯安那州新奥尔良。此时的"黄蜂"之名已失去地理关联性,但球队仍延续旧称,试图维系商业价值。

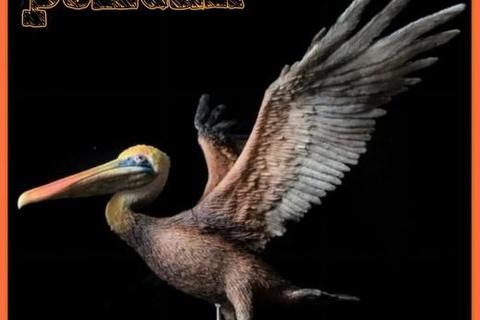

真正的转折出现在2012年。汽车业巨头汤姆·本森以3.38亿美元收购球队后,敏锐意识到文化认同的重要性。路易斯安那州的州鸟褐鹈鹕不仅出现在州旗与印章上,更是密西西比河三角洲生态系统的象征。2013年1月的更名仪式上,球队正式启用鹈鹕标识,蓝金红三色分别象征密西西比河、狂欢节精神与城市复兴的热忱。这一决策不仅完成了与夏洛特黄蜂的历史切割,更将球队命运与新奥尔良的城市创伤修复紧密相连——2005年卡特里娜飓风摧毁了85%的城区建筑,而鹈鹕作为湿地生态链顶端的物种,恰似灾后重建的精神图腾。

二、文献中的别称流变

在中文语境里,"鹈鹕"的翻译史可追溯至明代《山海经》注疏,最初音译为"犁鹕",后因吴地农谚"夏至前主水,夏至后主旱"的民间认知,衍生出"淘河""逃河"等别名。这种语言学演变在NBA全球化进程中呈现出独特镜像:当Pelecanus crispus(卷羽鹈鹕)成为球队徽章时,中国媒体曾出现"塘鹅""伽蓝鸟"等译法,直至2013年官方确立"鹈鹕"标准译名。

球队标识的迭代更具考古意味。初代黄蜂队标中锋利的毒刺与攻击姿态,在2005年飓风后悄然转变为包含爵士乐小号与新奥尔良鸢尾花的复合图案。至2013版鹈鹕队徽,设计师刻意弱化喙部视觉占比,通过展开的双翼构建动态平衡,暗喻从灾难阴霾中振翅重生的城市精神。这种符号学意义上的嬗变,在《路易斯安那州志》中找到呼应:1788年大火、1815年战役与21世纪飓风,每次灾后重建都伴随鹈鹕种群数量的回升。

三、战术体系的基因重组

名称变更绝非简单的品牌包装。黄蜂时期以克里斯·保罗为核心的"蜂群战术",强调快速转换与精准投射,2007-08赛季场均104.2分的进攻效率冠绝联盟。而鹈鹕时代随着安东尼·戴维斯的成长,逐步转向"巨兽统治+空间投射"的二元体系——2014-15赛季球队禁区得分占比37.6%,同时三分出手数较黄蜂末期提升42%。这种战术转型恰似鹈鹕捕食策略的球场映射:早期黄蜂如工蜂般密集穿刺,现役鹈鹕则像猛禽掌控制空权。

青训体系的建设更显露文化自觉。球队2019年建立的"三角洲训练营"直接建在湿地保护区旁,年轻球员在观鸟活动中理解团队协作的生态学意义。这种将地域生态融入球队哲学的做法,使2023年选中的状元秀蔡恩·威廉森在采访中坦言:"每次看到鹈鹕群飞,就想起五名队员的协防轮转"。

四、未来进化的可能性

站在大数据时代门槛,鹈鹕队的品牌价值已产生裂变效应。据尼尔森体育2024年报告,其周边商品销量中湿地保护主题系列占31%,远超NBA球队平均水平的9%。球队与杜兰大学联合开展的"鹈鹕种群监测项目",更将球迷忠诚度转化为生态保护的实际行动。

竞技层面的进化同样值得期待。随着2024年引入的荷兰籍助教范德萨,欧洲篮球的团队传导理念开始融入美式暴力美学。季前赛数据显示,球队场均助攻数从22.3次提升至27.1次,而失误率下降4.2个百分点。这种"湿地篮球"哲学——强调进攻流动性如水系交汇,防守韧性如红树林防风——正在重塑现代篮球的战术图谱。

从黄蜂到鹈鹕的蜕变,本质上是职业体育与城市命运共生的典范。当其他球队仍在追逐冠军速成公式时,新奥尔良人早已悟透:真正的体育精神,应当如同密西西比河口的鹈鹕群,既能搏击风浪,又懂顺应潮汐。这支球队的别名考据史,恰是一部微型城市复兴史诗,在篮球与自然的交响中,谱写着超越胜负的生存智慧。