在亚洲顶级俱乐部赛事中,每一次录像回放都可能改写比赛走向。本文结合2025赛季亚冠联赛最新争议判罚与战术调整案例,通过多维度解析,还原赛场内外的技术博弈与战略较量。

一、关键判罚争议:技术手段与裁判决策的碰撞

1. VAR介入争议:技术边界与人为主观性

韩国裁判组对萨德6号球员拉拽动作的判罚引发争议。VAR虽介入核查,但未认定红牌,暴露出技术工具在“明显进球机会破坏”判定上的模糊性。

埃弗拉单刀破门因边裁误判越位被取消,亚冠二级赛事未配备VAR的局限性直接导致结果偏差,舆论呼吁技术全覆盖。

2. 点球漏判与尺度争议

中国足协评议组认定无锡吴钩防守队员对北京理工10号的接触构成犯规,应判点球,但裁判临场未响应,凸显基层赛事判罚标准执行差异。

蒋圣龙与武磊的争抢动作未被判犯规,马宁依据“正常身体接触”原则维持比赛流畅性,其执法逻辑与亚足联“鼓励对抗但严控暴力”的导向一致。

3. 越位判罚的毫米级博弈

莫贝里-卡尔松的两次破门均通过录像回放确认无越位,体现早期VAR技术对进攻时机的精准捕捉。

马莱莱踩踏动作经多角度回放判定为黄牌,亚足联审查后确认VAR未过度干预的合理性。

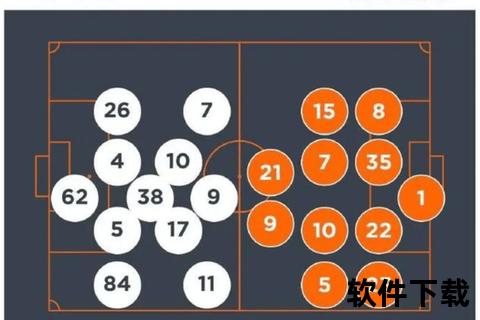

二、战术复盘:阵型调整与临场博弈

1. 变阵奇效:上海海港343体系破局

2. 日韩球队的攻防模板

2022年对阵浦和红钻的角球战术中,林宗垠头球破门展现“三点包抄”配合,成为东亚区定位球教科书。

3. 中超球队的亚冠困境与突破

密集赛程下轮换不足,导致1-4负浦和红钻,暴露本土球员体能储备短板。

2025赛季引入链式防守理念,吴曦-朱辰杰-蒋圣龙形成纵向保护链,1/8决赛零封光州FC。

三、技术革新与赛事公平性提升路径

1. AI辅助判罚系统测试:

亚足联计划在2026赛季试行智能越位识别(ISR),通过骨骼点追踪技术缩短判罚时长。

2. 裁判培训机制优化:

中国足协引入“争议案例数据库”,通过模拟器训练裁判临场反应,减少如北京理工点球漏判类错误。

3. 多机位直播覆盖推进:

腾讯体育已实现亚冠赛事16机位直播,解决如蒋光太手球争议中的视角盲区问题。

互动与延伸

从裁判耳机里的技术对话到教练席上的战术板推演,亚冠赛场正成为足球智慧与科技融合的实验场。点击关注【亚冠战术观察】专栏,获取下一期《定位球攻防密码》深度解析。