在聚光灯照耀的绿茵场上,种族主义的幽灵始终徘徊。当维尼修斯在梅斯塔利亚球场遭遇辱骂时,当科林·卡佩尼克因跪姿抗议被联盟封杀时,人们总在追问:为何现代体育仍无法摆脱种族歧视的桎梏?这种困境背后,交织着殖民历史的基因编码、资本权力的结构性压制,以及身份政治的复杂博弈。

一、历史根源:从种植园到职业联盟的制度性排斥

职业体育的种族隔离制度本质上是殖民主义的延续。19世纪末棒球大联盟建立的“绅士协定”,将黑人运动员隔绝在职业赛场之外长达60年,这种制度性排斥植根于白人至上主义的等级秩序。杰基·罗宾森1947年冲破壁垒的壮举,实则是民权运动与资本利益妥协的产物——布鲁克林道奇队老板布兰奇·瑞基引入黑人球员,既为道德声誉,更为开发非裔消费市场。

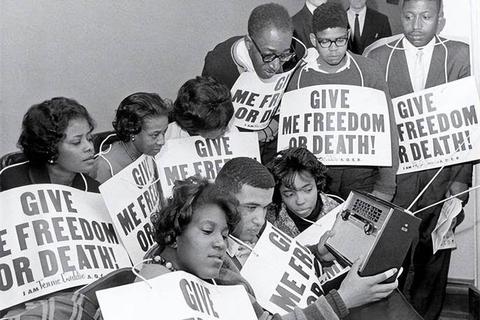

早期抗争者的命运印证着系统性压迫的顽固性。拳王阿里因拒绝越战征兵被剥夺冠军头衔,奥运冠军汤米·史密斯举起黑手套后遭遇终身封杀,这些事件揭示了体育管理机构如何将种族主义包装成“政治中立”。甚至MLB在1997年退役罗宾森42号球衣的纪念行为,也被学者批评为将反种族歧视商品化,消解了真正的结构性改革。

二、现实困境:资本权力与身份政治的双重绞杀

职业体育金字塔顶端的权力结构始终被白人垄断。NFL成立102年、NBA运营75个赛季,从未有黑人担任联盟总裁;WNBA等28个职业联盟同样维持着“玻璃天花板”。这种管理层种族隔离导致政策制定严重滞后,NFL虽承诺投入5亿美元推动种族正义,却拒绝改革教练招聘中的“鲁尼规则”——该规则允许球队象征性面试黑人教练后仍雇佣白人。

资本利益与种族主义的合谋在跨国体育产业中愈发明显。英超球队在反歧视广告中展示多元形象,却将75%的球探资源投向传统白人社区;NBA与阿联酋的合作协议中,人权条款的缺失使其沦为“体育漂白”工具。当维尼修斯遭遇歧视时,西甲联盟因缺乏处罚权只能司法诉讼,案件审理耗时396天,折射出制度设计的结构性缺陷。

三、文化心理:从显性暴力到隐性偏见的范式转变

现代种族主义已完成话语体系的迭代升级。英超调查显示,直接种族辱骂下降62%,但“战术性歧视”激增——球迷根据球员肤色预设其技术特点,裁判对黑人球员出示红牌概率高出白人23%。这种认知偏见在管理层决策中更为致命:NBA球队更倾向让白人球员担任组织核心,黑人球员83%的合同包含身体素质考核条款。

身份政治的撕裂加剧了对抗态势。阿根廷球迷对拉菲尼亚的网暴揭示,体育民族主义已成为种族主义的温床。当足球被建构为“白人运动”,非裔球员的卓越表现反而触发身份焦虑,社交媒体时代的匿名性放大了这种敌意。加拿大青少年篮球联赛中,黑人教练被指控偏袒同族球员,实则暴露了多元文化主义在实操中的认知错位。

四、破局之路:司法介入、教育革命与全球治理

西班牙司法系统对维尼修斯事件的判决具有里程碑意义。8个月监禁+2年观赛禁令的处罚,首次将体育场种族歧视纳入刑事犯罪范畴,推动《反体育暴力法》第19/2007号条款修订。北美大学体育正在探索制度性解决方案:杜克大学实施的“亲缘关怀计划”,通过非裔校友导师制消解管理体系中的文化隔阂。

全球体育治理需要跨国协作机制的创新。2025年多德人权峰会设立“体育正义指数”,从管理层多样性、球迷教育投入、歧视事件处置效率等12个维度评估职业联盟。西甲联盟推出的“LALIGA VS”项目,通过虚拟现实技术让观众体验被歧视者视角,使82%参与者改变态度。这些实践表明,破除种族主义需超越道德谴责,构建权利-资本-文化三位一体的解构体系。

体育领域的种族歧视本质是社会权力关系的镜像。从阿里扔进俄亥俄河的金牌,到卡佩尼克的单膝跪地,抗争者用职业生涯为代价撕开制度裂缝。当维尼修斯们仍在为尊严而战,真正的进步不在于某个案件的胜诉,而在于重建保障多元主体平等对话的体育生态——这需要司法利剑的威慑、资本权力的制衡,以及每个观众对自身偏见的持续审视。