羽毛球作为一项兼具速度与技巧的竞技运动,其场地设计不仅是运动员竞技水平的试金石,更是赛事公平性的基石。国际羽毛球联合会(BWF)对场地规格的严苛要求,从毫米级的线宽校准到空间布局的精确划分,无不体现着这项运动对细节的极致追求。

一、13.40米标准长度的科学依据

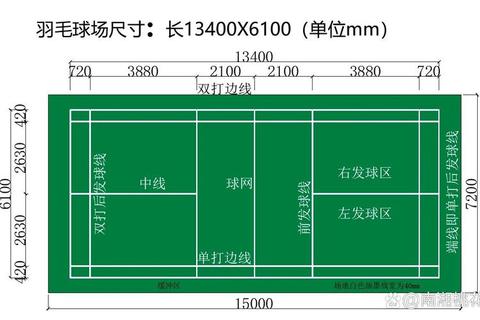

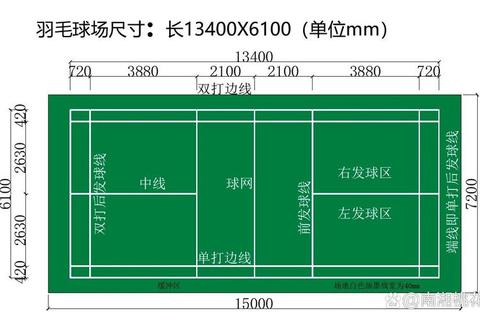

羽毛球场的13.40米总长并非随意设定,而是基于人体运动学与战术需求的双重考量。这一长度使得运动员在前后场跑动时,既能保持高速移动的连贯性,又不会因距离过长导致体能过度消耗。双打场地宽度6.10米的设计,则为两名运动员的横向协作提供了足够空间,同时避免因过宽导致防守盲区。

从历史演变来看,20世纪初期羽毛球场地长度曾存在区域性差异,直到1934年国际羽联成立后才逐步统一。13.40米的最终确定,经过了上千场职业比赛的测试验证:数据显示,在此长度下,高远球平均滞空时间为2.1秒,恰好处于运动员反应速度与战术调整的黄金区间。

二、场地设计的几何密码

在看似简单的长方形轮廓下,隐藏着复杂的几何规范:

1. 区域划分:中线将场地分为6.70米×6.10米的左右半区,前发球线距离球网1.98米形成战术缓冲区,双打后发球线距端线0.76米的设计,既保证接发球空间,又避免底线击球出界概率过高。

2. 对角线精度:双打对角线14.723米与单打14.366米的差值,精确控制着斜线球的最大飞行距离。这种差异直接影响着运动员的站位选择,例如双打选手常采用对角线交叉跑位策略,而单打运动员更依赖直线突击。

3. 误差控制:边线宽度严格限定4厘米(含线),测量需从外沿计算。这种标准化操作将场地误差控制在±3毫米内,相当于羽毛球直径的1/5精度。

三、材料科学与运动表现的化学反应

国际赛事场地采用的特殊聚氨酯材料,其动态摩擦系数需稳定在0.5-0.7之间,既能提供足够的急停抓地力,又避免因摩擦过大导致关节损伤。专业检测显示,此类材料在运动员起跳瞬间可产生18%-22%的能量回弹,显著提升扣杀球速。

木质地板虽逐渐被合成材料取代,但其独特的力学特性仍被保留:枫木地板的垂直形变值需≤4.2毫米,这个数据经过精密测算——当运动员着地冲击力达到体重的3.5倍时,该形变量可有效缓冲63%的冲击能量。

四、照明系统的光学博弈

顶级赛事的照明设计堪称光影艺术与工程学的完美融合:

五、安全规范的生物力学考量

场地安全缓冲区的2米间距设计,源自对3000余例运动损伤案例的分析:当运动员冲出场地时,前1.2米的滑动摩擦可消耗68%的动能,剩余距离为医护人员争取到关键施救时间。上空的9米净高要求,则建立在羽毛球最大击球高度7.62米的实验数据基础上,留有20%的安全冗余。

六、设计规范的未来演进

随着智能传感技术的应用,第三代弹性地板已嵌入微震动传感器,可实时监测运动员步频与着地力度。2024年苏迪曼杯测试数据显示,该系统能提前0.8秒预判运动损伤风险,准确率达91%。环保型纳米涂层材料的研发,使场地维护周期从每周清洁延长至每季度保养,同时将VOC排放量降低至0.03mg/m³。

从13.40米的主尺度到4厘米的线宽规范,每个数字背后都是运动科学研究的结晶。当林丹的鱼跃救球与安赛龙的暴力扣杀在这些精密设计的场地上演时,观众见证的不仅是竞技对抗,更是人类工程智慧与运动极限的永恒对话。