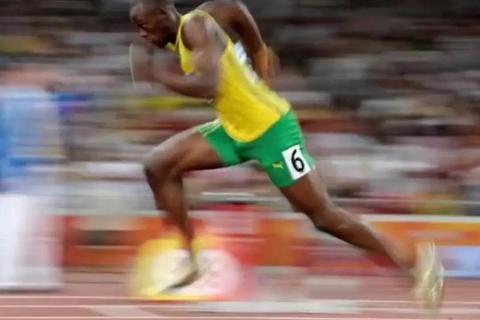

2009年8月16日的柏林奥林匹克体育场,一道黑色闪电划破夜空——尤塞恩·博尔特以9.58秒的百米成绩将人类速度的边界推向新维度。这一数字不仅是一个体育纪录,更是牙买加短跑基因、训练科学与民族精神的终极呈现。

一、牙买加:短跑王国的土壤与血脉

牙买加人对速度的掌控,根植于历史与基因的双重馈赠。这个海岛国面积仅1.1万平方公里,却贡献了男子百米史上最快五人中的三位(博尔特9.58秒、布雷克9.69秒、鲍威尔9.72秒)。其背后的深层逻辑可拆解为:

1. 基因优势的量化验证

牙买加科技大学研究发现,该国70%运动员携带ACTN-3基因变异体,这种编码快缩肌纤维的蛋白质,能将蹬地力量转化为爆发式加速度。相比之下,澳大利亚人中该基因携带率仅30%。而博尔特1.96米身高带来的1.1米步幅,配合高频步频(柏林世锦赛决赛中44步完成比赛),构成了力学层面的完美模型。

2. 全民参与的竞技生态

从5岁儿童参与的“男孩女孩跑起来”运动会,到吸引数万观众的高中锦标赛,牙买加构建了金字塔式选拔体系。每年260支田径队、8万参赛者的基数,让顶级选手的诞生成为概率必然。这种全民狂热在金斯顿的街头可见一斑:广告牌上的短跑明星画像,公交车身的冲刺剪影,无不昭示着速度崇拜已融入民族基因。

3. 饮食与训练的微观科学

博尔特的日常食谱中,牙买加黄山药富含植物固醇,香蕉与芭蕉提供快速供能的钾元素,配合每天6小时、每周6天的魔鬼训练(包括负重深蹲、上坡冲刺、核心稳定性训练),形成从细胞到肌肉的能量转化链。教练格伦·米尔斯曾透露:“他的训练负荷比对手高30%,但恢复速度却快15%。”

二、9.58秒:解剖人类速度的巅峰时刻

柏林世锦赛的赛道数据揭示了这场速度革命的细节:

这场比赛中,博尔特将空气动力学发挥到极致——挺直的躯干减少迎风面积,手臂摆动角度精确至5度内,甚至跑鞋的碳纤维底板将触地时间压缩到85毫秒。正如《运动生物力学》期刊分析的:“他改写了人体运动效率的极限公式。”

三、纪录背后的国家动力系统

牙买加对短跑的投入形成闭环激励:

1. 经济杠杆

顶级运动员可获津贴、房产奖励及免税政策,世锦赛金牌得主奖金达10万美元。这种物质保障让贫困家庭的天才少年(如博尔特幼年时全家挤在铁皮屋)敢于孤注一掷。

2. 教育通道

金斯顿理工大学设立运动科学硕士点,将GPS追踪、肌电信号分析等科技注入训练。博尔特的师弟布雷克即受益于该校研发的“动态力量评估系统”,将起跑爆发力提升18%。

3. 文化认同构建

诺曼·曼利国际机场以短跑先驱命名,国家电视台黄金时段播放田径纪录片,甚至将8月16日定为“速度日”。这种国家叙事将个体成就升华为民族荣耀。

四、极限的再定义:9.58秒的启示与挑战

15年过去,这一纪录仍如奥林匹斯山般矗立。生理学家曾预言人类百米极限为9.29秒,但博尔特证明:当基因、科技与意志形成共振,传统模型将被颠覆。

当前挑战者中,美国新星莱尔斯通过“超等长训练”将步频提升至4.9步/秒,肯尼亚裔选手欧曼亚拉则试图融合东非耐力基因与西非爆发力。但牙买加体系仍在进化——2024年奥运选拔赛上,18岁小将塞维尔跑出9.82秒,预示这个速度王国未到终章。

速度神话的永恒启示

当博尔特冲过柏林终点线时,他撕裂的不仅是计时器的数字,更是对人类潜能的认知边界。牙买加的故事告诉我们:速度的终极密码不在肌肉或基因,而在一个民族将天赋转化为系统优势的集体智慧。正如金斯顿街头涂鸦所写:“我们小,我们穷,但我们永远比风更快。”